Riconoscere immediatamente un suono o un gusto è un riflesso automatico e quotidiano. “Rumore”, in collaborazione con Jameson, vi porta a scoprire ciò che li rende riconoscibili.

Se la storia è fatta di corsi e ricorsi, la storia dei Depeche Mode ne è una specie di paradigma, che funziona più o meno così: alla fine di ogni tour i tre – o quattro, a seconda dell’epoca –, si salutano senza sapere se e quando si rivedranno per lavorare ancora insieme (d’altro canto non è una leggenda metropolitana il fatto che non abbiano mai firmato un contratto con la Mute, suggellando invece l’accordo con una stretta di mano), e vanno avanti con le rispettive vite fino a quando Martin Gore fa qualche telefonata per comunicare di essere pronto a tornare in studio, quindi i tre – o quattro, come sopra – tornano in studio dove però appare chiaro che di pronto non c’è proprio niente, Martin si strugge, sente di non aver scritto abbastanza canzoni e che quelle che ha scritto non vanno bene, Dave Gahan si aggira nervoso, vuole cambiare tutto, vuole fare rock, vuole scrivere anche lui, Andy Fletcher fa da psicologo a quelle due anime in pena, Daniel Miller fa ragionare tutti, mette a posto le canzoni con Martin, Martin scrive qualcos’altro, il disco piano piano prende forma, album, tour e ci si vede alla prossima crisi. Nel 1985, si conta la crisi numero cinque. Il gruppo è pronto a rimettersi al lavoro ma Martin pensa che i pezzi che ha scritto siano troppo pochi, e che non siano buoni. Stavolta ci si mette anche Miller: dice che non non sono abbastanza pop, che non hanno speranze di essere passati dalle radio, che un album così non andrà mai in classifica. “Dovreste fare il disco che volete”, è la conclusione, “ma non fatelo aspettandovi un risultato diverso”. E così sarà. “Vaffanculo, facciamolo come vogliamo”. Anche perché c’è una cosa che vogliono più di tutto, e cioè essere presi sul serio, scrollarsi definitivamente di dosso l’etichetta di “boy-band” che li segue, soprattutto in patria, dai tempi del primo album. Fino a questo momento non sono bastati il passaggio a songwriter in chief di Martin Gore in seguito all’abbandono del più poppettaro Vince Clarke, i temi politici di Construction Time Again, i look sado-maso e gender fluid, il sound quasi industrial e le “voci blasfeme” di Some Great Reward: per molti, troppi, i Depeche Mode sono ancora i ragazzini di New Life e Just Can’t Get Enough, quando non vengono classificati come New Romantic, catalogazione ancora meno tollerata dai nostri.

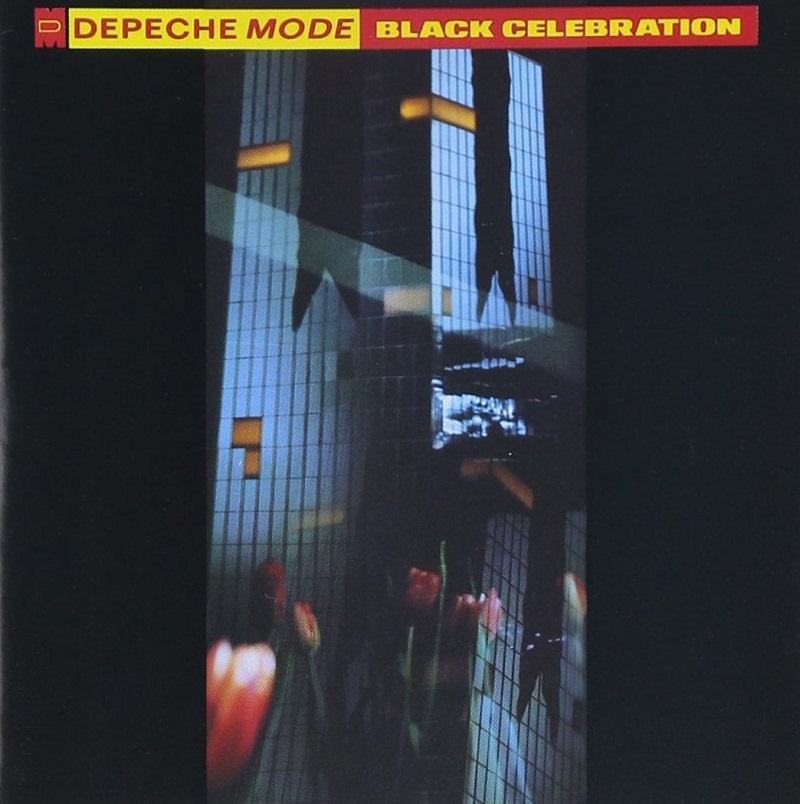

Per cancellare una volta per tutte queste idee ci vuole la mano di nero definitiva, ma non è sufficiente una spennellata, prima bisogna immergercisi dentro, e per questo il produttore suggerisce di fare qualcosa di più che registrare: ispirato dalla storia della lavorazione di Fitzcarraldo di Herzog, dice che dovranno “vivere l’album”. Come? Rinchiudendosi, letteralmente, in studio, dall’inizio delle registrazioni alla fine del mixaggio. È così che viene prodotto Black Celebration: “sei persone (i quattro della band, che conta ancora Alan Wilder, e i coproduttori Miller e Gareth Jones) alla ricerca del suono perfetto, 14 ore al giorno per 120 giorni filati”. Certo che allora si capisce bene quel senso di claustrofobia che ci prende già dalla title-track (unico caso nella discografia dei Depeche in cui il titolo dell’album coincide con quello di una traccia, ma era difficile scegliere un nome più azzeccato), con la voce di Daniel Miller che declama Churchill (“A brief period of rejoicing”, dal discorso sulla resa della Germania dell’8 maggio 1945) nella sinistra intro, che culmina nell’invito offerto dalla sempre più tenebrosa voce di Gahan, “facciamo una festa nera stanotte, per celebrare il fatto che ci siamo lasciati alle spalle un altro giorno nero”. Il clima gioioso continua nel funereo carpe diem predicato nel secondo brano, che parte senza soluzione di continuità con il precedente, un’altra tetra illustrazione della miseria della condizione umana, paragonata alla breve esistenza di mosche sbattute contro il parabrezza. Fly On The Windscreen era già stato pubblicato come B-side di It’s Called A Heart, per il discorso sulle radio di cui sopra: provare ad andare in heavy rotation con una canzone aperta dal verso “La morte è dappertutto” sarebbe sembrato quantomeno azzardato. Si tira un po’ il fiato con la seguente A Question of Lust, un lentone che più anni ottanta non si può, cantato da Martin Gore così come la breve, elegiaca Sometimes e It Doesn’t Matter Two, dove il songwriter distende il suo vibrato su una melodia soave che contrasta con una base monotona e quasi minacciosa.

La nervosa A Question Of Time, oltre a finire per diventare un classico anche nei live, è importante perché segna l’inizio del legame creativo con Anton Corbjin, che dopo averli snobbati per anni, anche lui considerandoli “too poppy” per i suoi gusti, accetta di dirigere il video “solo perché doveva essere girato in America e volevo andarci”, invece gli servirà a ricredersi e sarà il primo di una lunghissima serie. Altro futuro classico la luddista Stripped, costruita su suoni di motori e fuochi d’artificio, a suo modo bucolica, come la successiva Here Is The House, che vede duettare Gahan e Gore prima che quest’ultimo torni con World Full Of Nothing (Black Celebration è anche l’album dei DM con più pezzi cantati da Martin). La doppietta Dressed In Black e New Dress chiude con suoni cupi e tematiche ricorrenti nell’opera della band come il sesso e la politica (più il primo che la seconda). Quando infine vede la luce, nel vero senso della parola, il sudato disco ottiene risultati molto più rosei di quanto prospettato da Mr. Mute, vende più dei precedenti, arriva terzo in classifica nel Regno Unito, secondo in Germania e nella top ten in molti altri paesi europei, e soprattutto inizia a convincere anche i più scettici che in fondo questi ragazzini di Basildon stanno crescendo bene. Se è così però è soprattutto merito di un’inquietudine che lascia spazio al compiacimento giusto il tempo di ricominciare con la stessa vecchia e sempre nuova storia: crisi, ispirazioni, feste che saranno sempre più gloriose, ma anche sempre più nere.

Leggi le altre storie de Il Gusto della Musica